-

- 연구분야&동향

-

- 연구 목적 및 연구실 소개

- Environmental Toxicity and Risk Laboratory (ZEROTOX Laboratory, zerotox.konkuk.a.kr) is in the Department of Environmental Health Science, Konkuk University. Our research includes aquatic toxicity, soil toxicity, and environmental risk assessment. We aim to protect human and ecosystem health through our research.

졸업생 현황: 환경부/국립환경연구원 보건연구사, 환경연구사, 전문위원, 한국환경정책평가연구원(KEI) 연구원, 기업 연구소, 창업 등

- Environmental Toxicity and Risk Laboratory (ZEROTOX Laboratory, zerotox.konkuk.a.kr) is in the Department of Environmental Health Science, Konkuk University. Our research includes aquatic toxicity, soil toxicity, and environmental risk assessment. We aim to protect human and ecosystem health through our research.

- 환경독성물질-생태계-인간 상호작용에 대한 연구

- 중금속(heavy metal), 유류(gasoline compounds), 농약(pesticide) 등의 독성물질은 다양한 노출경로를 통해 생태계에 유입되고 있습니다. 독성물질은 수서생태계에 살고 있는 조류(algae), 물벼룩(daphnia), 어류 등에 악영향을 미치며 생태계를 위협합니다. 또한, 토양으로 유입될 경우 토양미생물, 토양선충(soil nematodes), 톡토기(springtail), 지렁이 등 토양생물에게 생태 독성을 나타냅니다. 본 연구실에서는 다양한 생태독성 평가기법을 이용하여 독성물질에 생태계에 미치는 영향을 체계적으로 연구하고 있습니다.

- 중금속(heavy metal), 유류(gasoline compounds), 농약(pesticide) 등의 독성물질은 다양한 노출경로를 통해 생태계에 유입되고 있습니다. 독성물질은 수서생태계에 살고 있는 조류(algae), 물벼룩(daphnia), 어류 등에 악영향을 미치며 생태계를 위협합니다. 또한, 토양으로 유입될 경우 토양미생물, 토양선충(soil nematodes), 톡토기(springtail), 지렁이 등 토양생물에게 생태 독성을 나타냅니다. 본 연구실에서는 다양한 생태독성 평가기법을 이용하여 독성물질에 생태계에 미치는 영향을 체계적으로 연구하고 있습니다.

- 나노물질-생태계 상호작용에 대한 연구

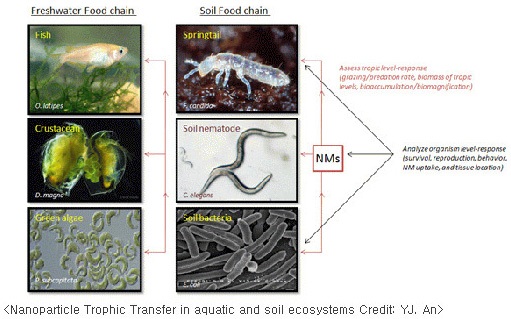

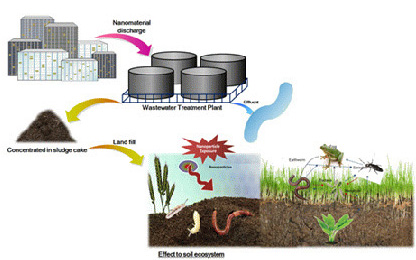

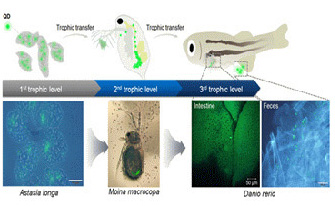

- 나노기술(nanotechnology)의 발달은 나노제품(nanoproducts)의 사용증가로 이어졌고, 나노제품 사용 및 폐기과정 중 발생되는 나노물질(nanomaterials)은 생태계에 유출되어 영향을 미치고 있습니다. 본 연구소에서는 나노물질이 수생태계 및 토양생태계에 미치는 영향을 다양한 각도에서 연구합니다. TEM, SEM, CLSM 등의 첨단영상분석기법을 이용하여 생물체내의 나노물질의 유입, 축적, 배출현상을 규명하고 있습니다. 더 나아가 나노물질이 자연계에서 유출되었을 때 발생할 수 있는 나노물질의 광독성(photoxicity), 영양단계별 전이현상(trophic transfer, food chain transfer), 세대전이 현상(generational transfer)을 연구하고 있습니다.

- 나노기술(nanotechnology)의 발달은 나노제품(nanoproducts)의 사용증가로 이어졌고, 나노제품 사용 및 폐기과정 중 발생되는 나노물질(nanomaterials)은 생태계에 유출되어 영향을 미치고 있습니다. 본 연구소에서는 나노물질이 수생태계 및 토양생태계에 미치는 영향을 다양한 각도에서 연구합니다. TEM, SEM, CLSM 등의 첨단영상분석기법을 이용하여 생물체내의 나노물질의 유입, 축적, 배출현상을 규명하고 있습니다. 더 나아가 나노물질이 자연계에서 유출되었을 때 발생할 수 있는 나노물질의 광독성(photoxicity), 영양단계별 전이현상(trophic transfer, food chain transfer), 세대전이 현상(generational transfer)을 연구하고 있습니다.

- 생태위해성평가 (Ecological Risk Assessment)

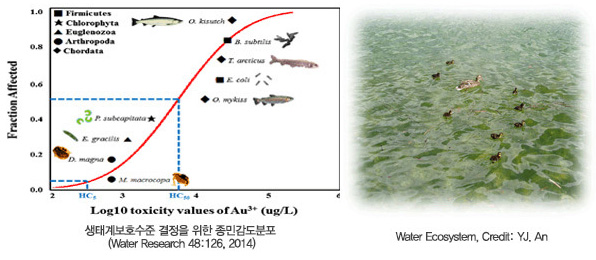

- 생태위해성평가는 독성물질이 생태수용체(ecological receptor)에 노출되었을 때 발생할 수 있는 악영향의 개연성을 과학적으로 평가하는 과정입니다. 생태위해성평가를 위해서는 신뢰성있는 생태독성자료가 바탕이 되어야 합니다. 생태위해성평가는 독성물질의 생태보호수준을 결정하기 위해 활용되고 있으며, 환경정책결정을 위한 의사결정지원시스템으로 활용되고 있습니다. 본 연구실에서는 수생태 위해성평가, 토양생태 위해성평가를 수행하고 있으며, 수생태 위해성평가를 통해 수생생물보호를 위한 환경기준 설정, 그리고 토양생태 위해성평가를 위해 토양생태계 보호를 위한 토양환경기준 설정, 오염토양 복원수준 결정 등을 연구하고 있습니다.

- 생태위해성평가는 독성물질이 생태수용체(ecological receptor)에 노출되었을 때 발생할 수 있는 악영향의 개연성을 과학적으로 평가하는 과정입니다. 생태위해성평가를 위해서는 신뢰성있는 생태독성자료가 바탕이 되어야 합니다. 생태위해성평가는 독성물질의 생태보호수준을 결정하기 위해 활용되고 있으며, 환경정책결정을 위한 의사결정지원시스템으로 활용되고 있습니다. 본 연구실에서는 수생태 위해성평가, 토양생태 위해성평가를 수행하고 있으며, 수생태 위해성평가를 통해 수생생물보호를 위한 환경기준 설정, 그리고 토양생태 위해성평가를 위해 토양생태계 보호를 위한 토양환경기준 설정, 오염토양 복원수준 결정 등을 연구하고 있습니다.

- 인체건강 위해성평가 (Human Health Risk Assessment)

- 인체건강 위해성평가는 오염물질이 사람에게 노출되었을 때 발생할 수 있는 악영향의 개연성을 과학적으로 예측하는 과정입니다. 인체위해성평가 과정은 (1)유해도확인 (2)노출평가 (3)독성평가 (4)위해도결정의 4단계로 구성되며, 독성물질로 인해 인체가 받을 수 있는 위해도를 평가하거나, 환경기준 설정에 기여합니다. 인체건강 위해성평가는 사람의 건강보호를 위한 환경기준 설정에 필수적인 과정입니다. 현재 우리나라의 사람의 건강보호를 위한 수질환경기준은 총 20항목인데, 이중 11항목이 본 연구실의 연구과제로부터 도출되었습니다; (1) trichloroethylene, (2) tetrachloroethylene, (3) carbon tetrachloride, (4) 1,2-dichloroethane, (5) dichloromethane, (6) benzene, (7) chloroform, (8) di-2-ethylhexylphthalate, (9) antimony, (11) 1,4-dioxane, (12) formaldehyde, (13) hexachlorobenzene

- 인체건강 위해성평가는 오염물질이 사람에게 노출되었을 때 발생할 수 있는 악영향의 개연성을 과학적으로 예측하는 과정입니다. 인체위해성평가 과정은 (1)유해도확인 (2)노출평가 (3)독성평가 (4)위해도결정의 4단계로 구성되며, 독성물질로 인해 인체가 받을 수 있는 위해도를 평가하거나, 환경기준 설정에 기여합니다. 인체건강 위해성평가는 사람의 건강보호를 위한 환경기준 설정에 필수적인 과정입니다. 현재 우리나라의 사람의 건강보호를 위한 수질환경기준은 총 20항목인데, 이중 11항목이 본 연구실의 연구과제로부터 도출되었습니다; (1) trichloroethylene, (2) tetrachloroethylene, (3) carbon tetrachloride, (4) 1,2-dichloroethane, (5) dichloromethane, (6) benzene, (7) chloroform, (8) di-2-ethylhexylphthalate, (9) antimony, (11) 1,4-dioxane, (12) formaldehyde, (13) hexachlorobenzene

- 주요 연구과제 (Ecological Risk Assessment)

- 5-1. 토양생태계에서 나노물질의 먹이망 전이 및 생물군집수준 영향 연구 (한국연구재단, 중견 도약연구)

환경중으로 유출된 나노물질은 생태계의 먹이사슬 더 나아가 먹이망을 통하여 하위영양단계에서 상위영양단계로 전이됩니다. 한편 최근 수립된 미래창조과학부의 ‘제2기 국가나노기술지도 (2014)’에는 나노안정성(대분류)-나노소재 독성평가(중분류)-나노소재의 생태독성 평가기술(소분류)이 포함되어 있으며, “생태계의 먹이사슬/먹이망을 고려한 군집수준의 독성평가 기술”이 요소기술로 분류되어 있습니다. 본 연구에는 토양생태계의 key species이며 생태계에 풍부하게 존재하고 생활사, 번식주기, 영양단계가 상이한 미생물(E. coli), 토양선충(예쁜꼬마선충, C. elegans), 톡토기(장님마디톡토기, Folsomia candida), 지렁이(붉은지렁이, E. andrei), 농작물(soybean) 등을 대상으로 먹이망 전이현상을 확인하고, 토양생태군집 수준의 변화를 예측하고자 합니다.

5-2. 국내 토양생태계 건강성 평가기술 개발 (환경부, GAIA Project)

토양생태계(soil ecosystem)는 매우 복잡한 시스템이며, 물리적, 화학적, 그리고 생물학적 성질들이 긴밀하게 상호작용하여 생물다양성, 서식지 안정화, 토양생산력, 작물재배능, 생물학적 분해능, 미생물활성 등 다양한 토양기능(soil function)을 유지시키고 있습니다. 토양건강성은 토양위해성을 포괄하는 개념으로, 건강한 토양은 위해성이 낮을 뿐 아니라, 토양기능을 보유하고 있음을 의미합니다. 본 연구에서는 토양건강성을 정량화하는 토양건강지수(SoilHealth Index, SHI)를 기반으로 토양생태계 건강성 평가기술을 개발하고, 이 기술을 활용하여 정화토 복원기준을 제시하고자 합니다.

5-3. 국내 토양생태 위해성 평가기술 개발 (환경부, GAIA Project)

본 연구에서는 국내서식 생물종에 대한 ‘A battery of assay’ 기법을 활용한 영양단계별 대표종 선정을 통해 토양독성 평가기법을 제시하고, 국가 토양환경관련 DB기반 노출인자를 표준화함으로서 우리나라 토양 환경에 적합한 국내형 토양생태 위해성평가 기법을 마련했습니다. 연구결과는 국내토양환경을 고려한 생태위해성평가 기반 마련 및 토양환경정책에 연계 및 활용될 예정입니다.

5-4. 금나노입자의 생태계 영양단계별 전이연구 (한국장학재단, 중견 핵심연구)

나노기술의 산업화가 가속됨에 따라 나노기술이 인체 및 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 확산되어 나노물질의 잠재적 독성 및 위해성에 대한 연구의 시급성이 강조되고 있습니다. 나노기술이 적용된 제품들은 다양한 노출경로를 통해 생태계로 유출될 것이 자명하며, 생태계 먹이사슬을 통해 상위영양단계, 나아가 인체까지 유입될 가능성이 있습니다. 본 연구에서는 생태계로 유출된 나노입자의 영양단계별 전이(Trophic transfer)를 고려한 생태영향을 체계적으로 연구하였습니다.

- 5-1. 토양생태계에서 나노물질의 먹이망 전이 및 생물군집수준 영향 연구 (한국연구재단, 중견 도약연구)

- 연구 목적 및 연구실 소개